Jeder kennt es, einmal das Brot zu lange liegen lassen und schon ist es schön flauschig. Schimmel ist oft eine lästige Erscheinung, wenn es um Lebensmittel geht. Um dem Verderben von Lebensmittel ein (zumindest befristetes) Ende zu setzten, hat der Mensch verschiedenste Methoden der Konservierung entwickelt. Konservieren heißt nichts anderes als Haltbarmachen. Auf dieser Seite lernst du nicht nur verschiedene Konservierungsmethoden für Lebensmittel kennen, sondern auch deren Funktionsweise sowie einige Rezepte zum selber nachmachen.

Mikroorganismen – Lerne deinen „Feind“ kennen

Aufbau einer Bakterienzelle

Mikroorganismen, die unsere Lebensmittel verderben lassen, sind sehr vielfältig. Dabei sind nicht nur Bakterien beteiligt, auch, wie im Titelbild zu sehen, beispielsweise Schimmelpilze. Exemplarisch schauen wir uns hier aber nur mal Bakterien genauer an, denn daran lassen sich bereits sehr viele Funktionsweisen von Konservierungsmethoden erklären.

Übung 01: Ordne die Begriffe den entsprechenden Strukturen in der Bakterien-Abbildung zu.

Quelle H5P-Inhalt: eigene Erstellung

Funktionen der einzelnen Bestandteile

| Struktur | Funktion |

|---|---|

| Bakterienchromosom | Das Bakterienchromosom ist ein ringförmiges DNA-Molekül, auf dem die Erbinformationen der Zelle gespeichert ist. |

| Plasmid | Plasmide sind weitere kleine DNA-Ringe, auf denen zusätzliche Informationen wie beispielsweise Antibiotikaresistenzen gespeichert sind. Sie können relativ einfach zwischen Bakterienzellen übertragen werden. |

| Zellmembran | Die Zellmembran umgibt die Zelle. Sie hält die wichtigen Stoffe im Inneren der Zelle, lässt aber gleichzeitig einen Stoffaustausch mit der Umgebung zu. |

| Zellwand | Die Zellwand ist eine stabile Hülle um die Zelle. Sie schützt vor mechanischen und chemischen Gefahren. Die meisten Bakterien besitzen eine Zellwand. Allerdings besteht die Bakterienzellwand nicht wie bei Pflanzen aus Cellulose (sowie Hemicellulose und Pektin), sondern aus Murein (ein Peptidoglykan). |

| Schleimkapsel | Die Schleimkapsel, auch Schleimhülle genannt, hüllt das gesamte Bakterium ein. Es bietet beispielsweise vor dem Immunsystem des Wirtes Schutz, indem es wie eine Verkleidung den wahren Inhalt verbirgt. |

| Zellplasma | Das Zellplasma ist die wässrige Füllsubstanz der Zelle. Es besteht vor allem aus Wasser und darin gelösten Salzen sowie Stoffwechselprodukten der Zelle. |

| Ribosom | Mithilfe der Ribosome wird die Informationen auf der DNA in Proteine umgeschrieben (vgl. Proteinbiosynthese). Sie sind also die Produktionsstätte der Proteine, die wiederum andere chemische Reaktionen der Zelle ermöglichen. |

| Geißel | Die Geißel dient der Fortbewegung des Bakteriums. Sie kann sich wie ein Propeller drehen. Bakterien können wenige Geißeln an einem Ende besitzen oder auch die gesamte Oberfläche mit ihnen besetzt haben. |

Jede Bakterienart hat ihren eigenen Lieblingsort

Wie du sicherlich auch einen Lieblingsort hast, an dem deiner Meinung nach die perfekte Temperatur herrscht und es sehr bequem ist, so haben auch Zellen (und damit auch Bakterien) Orte und Bedingungen, die ihnen besonders guttun.

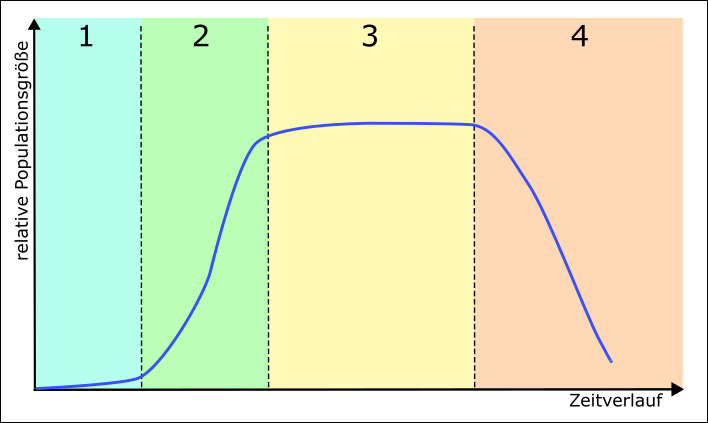

Das Wachstum von Mikroorganismen läuft im Grunde immer gleich ab:

- Anlaufphase (auch lac-Phase): Die Mikroorganismen müssen sich an die neuen Bedingungen anpassen und entsprechende Enzyme der nötigen Stoffwechselwege herstellen.

- Exponentielle Phase (auch log-Phase): Den Mikroorganismen stehen Nahrung und Platz in großer Menge zur Verfügung. Dadurch können sie sich mit maximaler Geschwindigkeit durch Zellteilung vermehren.

- Stationäre Phase: Der Platz und die Nahrung werden langsam weniger und die Lebensbedingungen deshalb schlechter. Die Anzahl der durch Zellteilung neu entstehenden Mikroorganismen ist gleich der Anzahl der sterbenden Organismen.

- Absterbephase: Es herrscht akuter Platz- und Nahrungsmangel. Erschwerend kommen die giftigen Abfallstoffe der Mikroorganismen selbst hinzu. Die Sterberate ist hier deutlich größer als die Vermehrungsrate, wodurch die Population wieder schrumpft.

Bakterien können auch super nützlich sein

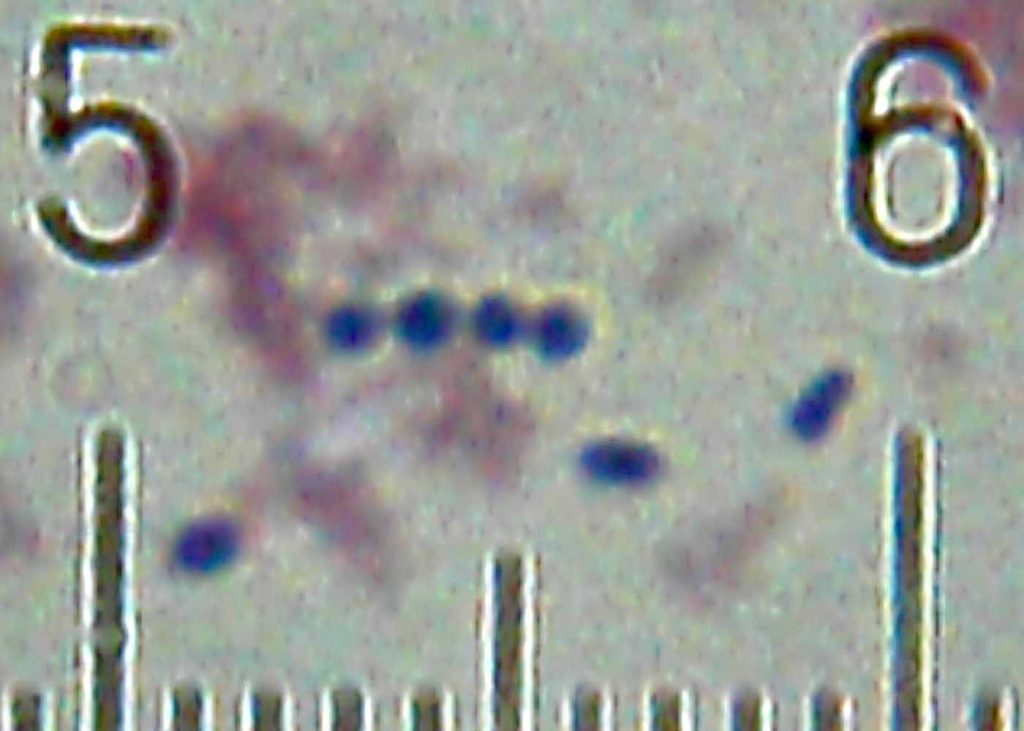

Wir Menschen setzten Bakterien und andere Mikroorganismen in ganz vielen Bereichen gezielt ein, um sie für uns arbeiten zu lassen. Du hast sicher schon einmal Camembert gegessen, der gezielt mit Pilzen behandelt wurde, die auf diesem Käse anschließend wachsen und so den Geschmack maßgeblich beeinflussen. Oder du hast vielleicht schon Joghurt gegessen. Joghurt wird mithilfe von Milchsäurebakterien und Milch hergestellt. Die Milchsäurebakterien nehmen dabei den in der Milch vorhandenen Zucker als Nahrung und scheiden Milchsäure als Abfallprodukt aus. Diese Milchsäure sorgt für den sauren Geschmack des Joghurts und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich unter den dadurch sauren Bedingungen andere Mikroorganismen nicht so einfach ausbreiten können. Die Vermehrung dieser gewollten und unbedenklichen Bakterien sorgt außerdem dafür, dass der Platz für andere, potenziell schlechte Mikroorganismen schon stark begrenzt ist (vgl. auch Wachstumsbedingungen). Die häufig in Joghurt zu finden Bakterien heißen Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus und Streptococcus thermophilus (vgl. Abbildungen unten).

Dir ist zu kalt? – Sehr gut!

Wie verhindert man, dass Mikroorganismen sich nicht ausbreiten? Man macht ihnen das Leben möglichst ungemütlich und schwer. So können sie sich nicht so schnell vermehren und unsere Lebensmittel halten länger. Aber was ist jetzt eigentlich besonders ungemütlich für Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze?

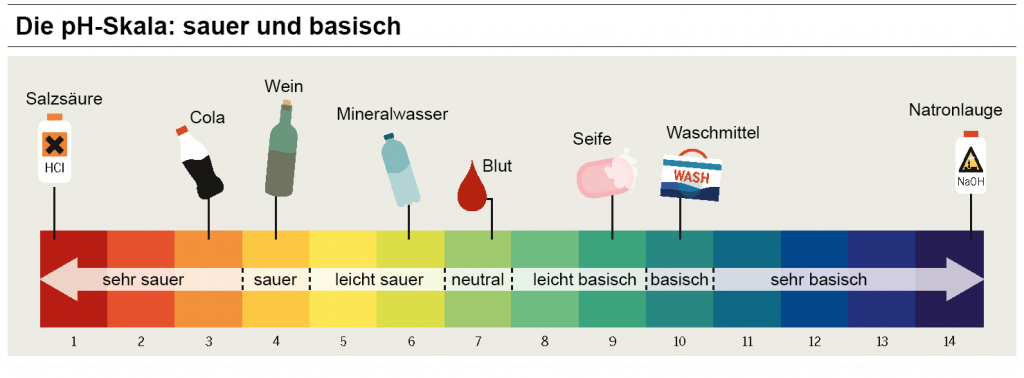

Zu sauer ist gut, ähh schlecht

Jeder kennt den Spruch „Sauer macht lustig“. Bei sehr sauren Lebensmitteln verziehen wir unser Gesicht und schneiden meist ungewollt lustige Grimassen. Sauer bedeutet in der Chemie aber noch mehr als nur der Geschmack. Säuren sind chemische Stoffe, die die saure Eigenschaft verursachen. Und es gibt eine ganze Menge davon, alle unterschiedlich stark und unterschiedlich gefährlich. Wie auch du dich vielleicht bei zu saurem Essen unwohl fühlst, geht es auch den Mikroorganismen. Wird es ihnen zu sauer, fühlen sie sich auch unwohl und wachsen und vermehren sich nicht so schnell. Das können wir uns zunutze machen!

In der folgenden Abbildung siehst du den pH-Wert verschiedenster bekannter Stoffe aus dem Alltag:

Wasser braucht das Leben

Auch beim Wasser können wir wieder den Vergleich von Mikroorganismen und uns Menschen ziehen. Ohne Wasser überleben wir Menschen nur wenige Tage. So ähnlich geht es auch den Mikroorganismen. Um zu wachsen und sich zu vermehren, benötigen sie Wasser. Wenn wir den Lebensmitteln also das Wasser entziehen, sollte sich der Verderb durch Mikroorganismen hinauszögern.

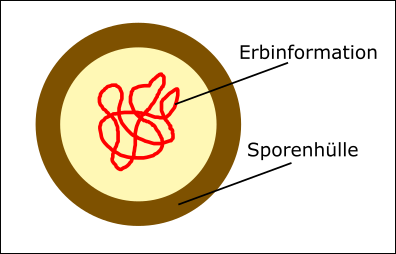

Übrigens: viele Bakterien und Pilze können sogenannte Sporen und andere Arten der Überdauerung bilden. Das sind Gebilde, die nur einen sehr geringen Stoffwechsel haben und damit kaum Energie benötigen. Durch eine dicke Hülle halten diese Überdauerungsstadien eine lange Zeit unter widrigsten Bedingungen aus. Sobald die Bedingungen wieder besser werden, können sie sich wieder in stoffwechselbetreibende Bakterien und Pilze umwandeln und sich wieder stark vermehren.[2] Aus diesem Grund können auch gefrorene, noch verpackte Lebensmittel schnell schlecht werden, wenn sie auftauen und liegen gelassen werden.

Einkochen wie bei Oma

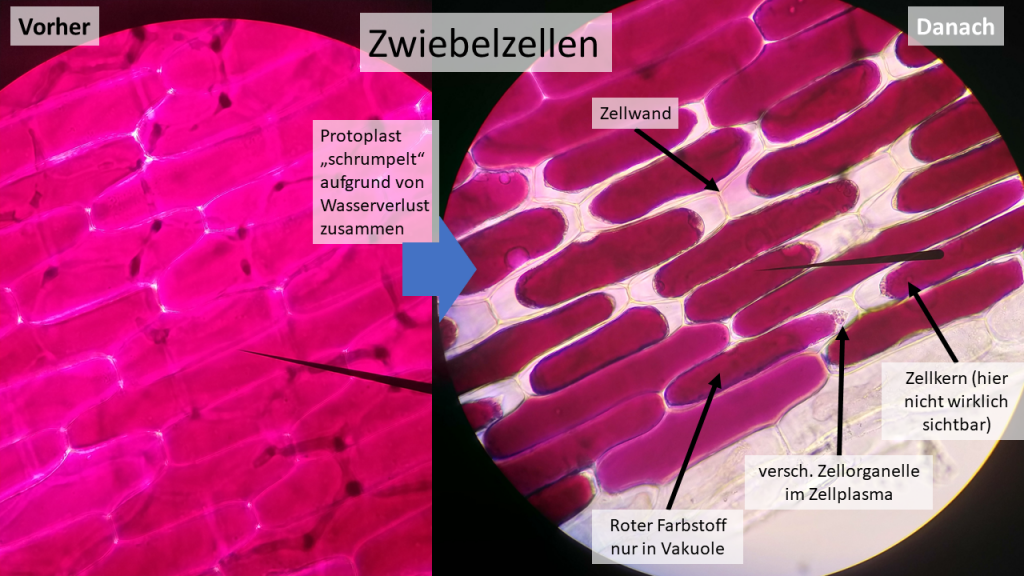

Eine weitere Möglichkeit, um den Mikroorganismen das Wasser zu verwehren, ist das Einkochen mit sehr viel Zucker. Zucker ist ein Stoff, der Wasser sehr stark anzieht, so stark, dass es sogar aus Zellen gezogen werden kann (vgl. die sogenannte Plasmolyse in der Abbildung unten). Das macht das Leben für die Mikroorganismen natürlich sehr viel schwerer und die Vermehrung ist geringer. Zusätzlich werden durch das Erhitzen viele der Organismen abgetötet und die luftdichte Aufbewahrung in Einmachgläsern verhindert auch ein effektives Wachstum vieler Lebewesen.

Übung 02: Ordne folgende konservierte Lebensmittel den entsprechenden Methoden zu.

Quelle H5P-Inhalt: eigene Erstellung

An die Löffel, fertig, los!

Joghurt-Herstellung

Zutaten: 1 L H-Milch bzw. laktosefreie H-Milch, 1 Beutel Joghurt-Ferment oder ca. 150 mL frischer Naturjoghurt, Joghurtzubereiter, kochendes Wasser

Zeitbedarf: Arbeitszeit ca. 10 min.; Wartezeit ca. 14 Std.

WICHTIG: Arbeite sauber und hygienisch, da ansonsten falsche Mikroorganismen in den Behälter gelangen und sich ebenfalls vermehren können! Sollte der Joghurt komisch schmecken, esse ihn lieber nicht mehr.

Arbeitsschritte:

- Fülle ca. 250 mL H-Milch (alternativ laktosefreie Milch) in den inneren Behälter des Joghurtzubereiters.

- Rühre den Beutelinhalt (alternativ 150 mL frischen Naturjoghurt) unter die Milch.

- Fülle den Rest der H-Milch (insgesamt 1 L) in den inneren Behälter.

- Befülle den großen Behälter des Joghurtzubereiters mit 750 mL kochendem Wasser (Markierung beachten).

- Stelle den kleinen Behälter in den großen Behälter und schließe den Deckel.

- Warte ca. 14 Std. bis der Joghurt fertig ist.

Trockenobst-Herstellung

Zutaten: Diverse Obstsorten (beispielsweise Äpfel oder Bananen), Messer, Brettchen, Dörrgerät

Zeitbedarf: Arbeitszeit ca. 10 min.; Wartezeit ca. 7 Std.

WICHTIG: Schneide die Scheiben möglichst gleichmäßig dick und lege sie nicht übereinander!

Arbeitsschritte:

- Wasche drei große Äpfel unter laufendem Wasser.

- Schneide die Äpfel in Viertel und entferne das Kerngehäuse.

- Schneide die Äpfel in dünne Scheiben von ca. 3 mm Dicke.

- Lege die Scheiben auf die Gitter des Dörrgeräts. Sie sollten sich nicht berühren und nicht aufeinander liegen.

- Schalte das Dörrgerät an, stelle 70 °C und 7 Std. ein. Warte das Programmende ab.

Marmeladen-Herstellung

Zutaten: 1 kg Obst (z.B. Äpfel, Erdbeeren, etc.), 500 g Zucker, Geliermittel, Topf, Herdplatte, Kochlöffel, Stampfer, Messer, Schneidebrettchen, Marmeladengläser mit Deckel

Zeitbedarf: Arbeitszeit ca. 60 min.

WICHTIG: Für eine besonders lange Haltbarkeit der Marmelade solltest du keine beschädigten Obststellen einkochen. Das Auskochen der leeren Gläser minimiert die Gefahr von Mikroorganismen in der Marmelade und macht sie dadurch noch länger haltbar. Das Stürzen der vollen Gläser auf den Kopf tötet auch Mikroorganismen, die sich noch an der Innenseite des Deckels befinden.

Arbeitsschritte:

- Bereite 500 g Obst nach Belieben vor: Erdbeeren: Waschen – kleine Stücken schneiden – klein stampfen; Bananen: schälen – klein stampfen; Äpfel: schälen – klein reiben – stampfen

- Rühre zu 500 g Obst den Gelierzucker hinzu. Vermenge alles gut (Der Gelierzucker zieht zusätzlich Flüssigkeit aus dem Obst). Gib nach Belieben Gewürze hinzu.

- Gib alles in einen Topf und erwärme die Masse unter ständigem Rühren.

- Lasse die Masse unter ständigem Rühren (es sollte nichts unter anbrennen) ca. 8 min. lang köcheln.

- Lege die Gläser mit Deckel währenddessen in heißes Wasser ein.

- Ist die Gelierprobe erfolgreich, fülle die heiße Marmeladenmasse in die Gläser und verschließe sie mit dem Deckel. Stürze die Gläser anschließend für 5 min. auf den Kopf.

Literatur

[1] Markl, J., Sadava, D., Hillis, D. M., Heller, H. C., & Hacker, S. D. (2019). Purves Biologie. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg.

[2] Spektrum: https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/endosporen/21290 (Abgerufen am 15.03.2024)